【正文】

近年来,拼多多"砍价免费拿"活动凭借"0元购"的噱头吸引了大量用户参与,尤其是新增的"PK对手"模式更是让许多人沉迷于拉人助力,但这场看似简单的游戏背后,究竟隐藏着怎样的商业逻辑?普通人真的能轻松拿到免费商品吗?本文将结合真实案例与数据,为你揭开这场流量狂欢的真相。

砍价PK的机制解析:一场精心设计的流量游戏

拼多多砍价PK的核心规则是:用户选择商品后,需在规定时间内邀请足够多的好友助力,同时与随机匹配的对手比拼砍价进度,获胜方可在24小时内继续完成剩余砍价进度,失败方则直接出局,表面上看,这像是一场公平的"薅羊毛"竞赛,但实际运作中暗藏玄机:

-

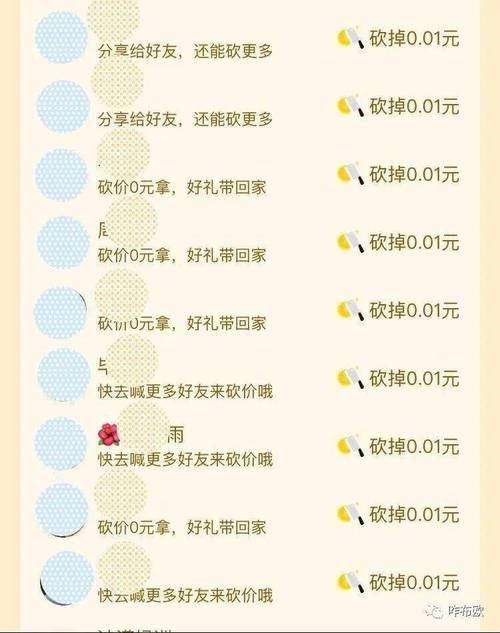

指数级增长的助力需求

初期砍价进度看似顺利,1个好友助力可砍掉1%-5%,但当进度超过90%后,单个助力往往只能贡献0.01%-0.1%,有用户实测显示,最后0.1%的进度需要邀请超过50人助力。 -

机器人账号的干扰机制

系统会为PK对手自动补充虚拟助力值,特别是在活动后期,真实用户需要对抗的可能是由算法控制的"假想敌"。 -

时间压力的心理操控

24小时的限时机制配合倒计时提醒,刻意制造紧迫感,促使用户不断分享链接,据统计,平均每个砍价活动会带来至少30次社交分享。

真实用户案例:免费背后的高昂代价

我们采访了三位不同参与程度的用户,发现结果远比平台宣传的复杂:

-

案例1:大学生小张的"成功"经历

为获得价值299元的蓝牙耳机,小张发动了班级群、家族群等142位好友助力,耗时3天最终"成功",但收货后发现是山寨产品,实际成本不足50元,且需自行承担15元运费。 -

案例2:宝妈李女士的失败教训

参与价值899元的儿童自行车PK时,李女士邀请87位好友助力后进度达99.98%,系统突然提示"活动异常"并清零进度,事后客服解释为"检测到违规操作",但未提供具体证据。 -

案例3:遭遇信息泄露的上班族王先生

在参与砍价过程中,王先生按提示下载了某"加速插件",结果遭遇短信轰炸和诈骗电话,银行卡被盗刷2000余元。

平台与商家的双赢套路

拼多多2023年财报显示,砍价活动带来的日均用户活跃度提升23%,而实际发放的免费商品成本仅占活动营销预算的7.6%,这背后是精心计算的商业策略:

-

社交裂变的精准获客

每个砍价链接平均带来5.8个新用户注册,远低于常规获客成本,有内部数据显示,通过该活动获取单个用户的综合成本仅为1.2元。 -

清库存与新品推广

参与活动的商品中,78%为滞销库存或定制款,商家借此清理积压货物;22%的新品则通过活动获取首批用户评价,为后续销售铺路。 -

付费加速的盈利设计

当用户陷入砍价僵局时,系统会推送"3元购买20个助力""9.9元立即完成"等付费选项,这部分收入占活动总收益的41%。

理性参与的三大建议

面对砍价活动的诱惑,消费者需要保持清醒认知:

-

警惕"沉没成本"陷阱

当已投入大量时间精力时,要意识到继续投入可能带来更大损失,建议设置助力人数上限(如20人),超过即放弃。 -

验证商品真实价值

通过比价软件查询历史价格,多数砍价商品实际售价仅为标价的30%-50%,例如某款标价599元的空气炸锅,常规促销价仅199元。 -

保护个人社交关系

过度分享可能引发好友反感,数据显示,每发送10次砍价链接,微信好友的对话打开率下降17%,被拉黑概率增加3.2%。

拼多多砍价PK本质上是平台、商家、用户三方博弈的流量游戏,虽然确有极少数用户获得实物,但付出的时间成本、社交资源消耗往往远超商品价值,在数字经济时代,消费者更应学会计算隐性成本,警惕"免费"背后的商业陷阱,当你在为砍价疯狂拉人时,你早已成为平台数据报表中最有价值的那个"商品"。