凌晨三点的直播间里,某平台主播小杨盯着手机屏幕上的砍价进度条,额头渗出细密的汗珠,这场持续了72小时的砍价直播已吸引6.2万人参与,但价值2799元的手机始终停留在"仅差0.01%"的提示界面,这场声势浩大的集体砍价行动,最终以"系统判定异常"的提示告终,不仅让参与者感到被愚弄,更将拼多多砍价机制推上舆论风口浪尖。

这场看似荒诞的砍价狂欢,实则折射出电商平台精心设计的营销迷宫,根据第三方数据监测显示,拼多多"砍价免费拿"活动日均参与量超过800万人次,但实际兑换成功率不足0.03%,当主播小杨在直播间展示砍价链接时,无数观众抱着"薅羊毛"的心态点击助力,却不知自己正踏入精心设计的数字陷阱。

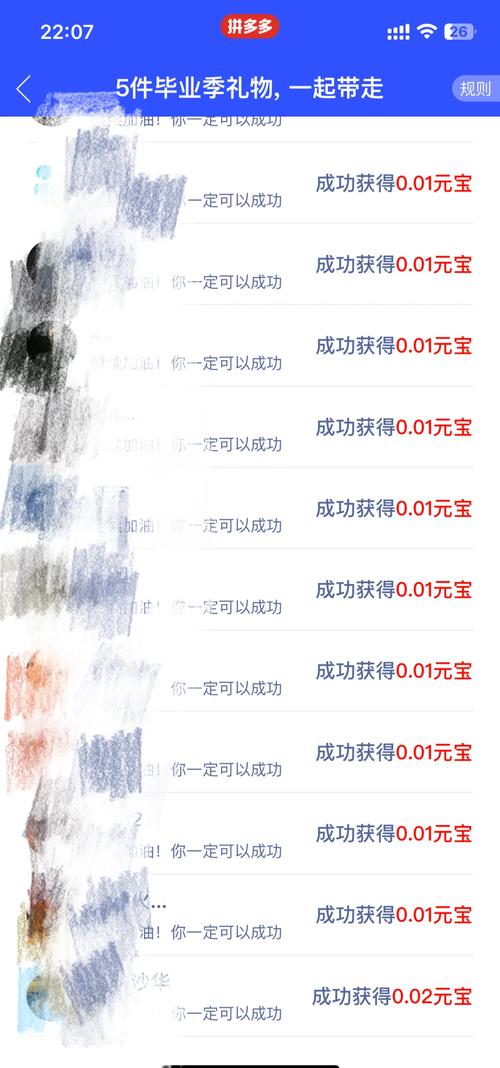

深入剖析拼多多的砍价算法,我们会发现三个关键机制在暗中操控游戏规则,首先是动态衰减系统,前90%的进度往往能在20人助力内完成,但最后10%需要呈指数级增长的助力人数,其次是模糊化显示策略,永远显示"仅差0.01%"的进度条,实际上可能对应着需要数百甚至上千次有效助力,最致命的是邀请人数无上限设定,平台从未明确公示达成目标所需的具体助力次数,导致用户陷入永无止境的社交消耗。

在这场6万人参与的砍价实验中,参与者经历了典型的心理操控三部曲,初期的新人福利阶段,每次助力都能看到明显进度变化,激发用户的获胜期待,进入中期后,系统开始要求下载APP、绑定银行卡等深度操作才能获得有效助力,此时用户因沉没成本效应难以抽身,到最后阶段,平台引入"幸运值"概念,将确定性的数学问题转化为概率游戏,彻底击溃参与者的心理防线。

值得警惕的是,这种营销模式正在引发严重的社会信任危机,某高校研究团队对3000名砍价参与者进行的问卷调查显示,78%的受访者表示遭遇过"无限接近却永不达成"的体验,62%的用户因此对电商平台产生信任危机,更令人担忧的是,有34%的参与者因频繁分享链接导致社交关系受损,17%的用户遭遇过因砍价链接引发的隐私泄露事件。

面对愈演愈烈的争议,拼多多官方给出的解释始终围绕"系统算法公平性"展开,但技术黑箱不应成为逃避监管的挡箭牌,2021年上海律师刘宇航起诉拼多多砍价欺诈案中,法院审理发现所谓"0.01%"实际对应着至少2776次有效助力,这种故意模糊关键信息的做法,已涉嫌违反《电子商务法》第十七条关于"全面、真实、准确披露商品信息"的规定。

在这场荒诞的集体砍价事件中,我们更需要清醒认识到:互联网时代的免费陷阱往往标着最昂贵的价码,当用户为获得所谓免费商品,不惜消耗社交信用、个人隐私和时间成本时,实际支付的隐性代价早已超出商品本身价值,某经济学教授测算显示,参与砍价用户平均时间成本折合时薪不足3元,远低于各大城市最低工资标准。

对于普通消费者,专家给出三条实用建议:首先建立清晰的止损意识,将助力次数控制在10次以内;其次警惕"进度百分比"等视觉化诱导设计,学会通过客服渠道索取具体助力数据;最重要的是保护个人隐私,对需要授权通讯录、定位等敏感权限的助力行为保持警惕。

这场6万人折戟的砍价闹剧,终将成为中国电商发展史上的重要注脚,它警示我们:当技术创新沦为心理操控的工具,当用户善意变成算法收割的养料,所谓的商业模式创新就已偏离正轨,或许该事件最大的价值,就是唤起整个行业对营销伦理的重视,推动建立更透明的游戏规则——毕竟,真正的商业智慧不应建立在6万人的集体挫败感之上。